Imaginez-vous lancer un projet sans méthode. C'est un peu comme vouloir construire une maison sans plan d'architecte. Vous avez l'équipe, le budget, et une idée du résultat final, mais sans feuille de route claire, le chaos s'installe vite.

Une méthodologie de gestion de projet, c'est justement ce plan. C'est le cadre qui guide votre équipe du point A au point B, en s'assurant que tout le monde parle le même langage et avance dans la même direction. Ce n'est pas de la paperasse en plus, c'est la recette qui transforme une bonne idée en succès concret, en respectant les délais et le budget.

Pourquoi une méthode est votre meilleur atout

Sans une approche structurée, les projets dérivent. Les tâches sont désorganisées, la communication devient floue, et le moindre imprévu peut faire dérailler tout l'édifice.

Une méthodologie de gestion de projet vient mettre de l'ordre dans tout ça. Elle fournit un vocabulaire commun et une feuille de route que tout le monde peut suivre. L'objectif n'est pas d'alourdir le processus, bien au contraire : il s'agit de fluidifier les opérations pour rendre le succès prévisible, et non plus accidentel.

D'une contrainte apparente à un avantage stratégique

Beaucoup voient les méthodes comme un carcan de règles rigides. En réalité, c'est un puissant levier de performance. En adoptant un cadre formel, vous ne faites pas que gérer des tâches ; vous pilotez activement la création de valeur pour votre entreprise.

Les bénéfices sont concrets et se ressentent à tous les niveaux :

- Rôles et responsabilités clairs : Fini les "je pensais que c'était toi qui faisais ça". Chacun sait précisément ce qu'on attend de lui.

- Meilleure anticipation des risques : Le cadre vous force à identifier les menaces en amont. Vous pouvez donc préparer des plans B avant même que les problèmes ne surviennent.

- Communication optimisée : Les points de suivi et les rapports sont standardisés. L'information juste arrive aux bonnes personnes, au bon moment.

- Visibilité totale sur l'avancement : Les clients, la direction, les partenaires… tout le monde peut suivre la progression du projet de manière transparente.

Adopter une méthodologie, c'est faire le choix de remplacer l'improvisation par la stratégie. On passe d'un mode réactif, où l'on passe son temps à éteindre des incendies, à un pilotage proactif, où l'on anticipe les virages pour mieux les négocier.

Tout est une question d'alignement

Soyons clairs : il n'y a pas de méthode miracle qui fonctionne pour tout le monde, tout le temps. Le vrai secret, c'est de choisir la bonne.

Un projet de construction, avec des exigences fixes et un environnement stable, s'épanouira avec une approche séquentielle comme Waterfall. En revanche, le développement d'une application mobile innovante, où tout peut changer en cours de route, a besoin de la flexibilité d'une approche Agile.

Le véritable enjeu est donc de choisir l'outil le plus adapté à la mission. Votre décision doit prendre en compte la nature du projet, la culture de votre entreprise et les compétences de votre équipe. C'est cet alignement qui transforme un potentiel de réussite en un succès mesurable.

Les bénéfices concrets d'un cadre de projet structuré

Se lancer dans un projet sans méthodologie, c'est un peu comme vouloir traverser une forêt dense sans carte ni boussole. On avance à l'aveugle, on s'épuise, et on risque de ne jamais atteindre sa destination.

Adopter un cadre de projet structuré, ce n'est pas simplement ajouter de la paperasse. C'est un investissement stratégique qui transforme le chaos en maîtrise et l'incertitude en résultats prévisibles. C'est la différence entre l'improvisation et le pilotage.

Imaginez un chef d'orchestre sans partition. Même avec les meilleurs musiciens du monde, le résultat serait une cacophonie. La méthodologie, c'est cette partition qui synchronise les efforts de chacun pour créer une symphonie harmonieuse.

De la même manière, une bonne méthodologie de gestion de projet aligne chaque membre de l'équipe, chaque département et chaque partenaire sur un objectif commun et clair.

Clarifier les rôles pour une efficacité redoutable

L'un des premiers bénéfices, et le plus immédiat, c'est la clarté. Fini les questions qui tuent la productivité : "Qui fait quoi ?", "Qui valide ?", "À qui je dois demander ?".

Un cadre formel répond à ces interrogations avant même qu'elles ne deviennent des points de blocage. En utilisant des outils simples comme la matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), vous éliminez les zones grises et les malentendus. Les avantages sont directs :

- Finis les doublons : On ne perd plus de temps à faire le même travail à deux.

- Responsabilisation naturelle : Chacun connaît son périmètre et s'approprie ses tâches.

- Décisions plus rapides : On sait immédiatement qui a le pouvoir de décision.

Avec cette structure, chacun peut enfin se concentrer sur ce qu'il fait de mieux, ce qui booste la productivité globale et réduit considérablement le stress lié au désordre.

Une visibilité totale pour un pilotage proactif

Sans méthode, un projet ressemble souvent à une boîte noire. On y injecte du temps et de l'argent, en espérant une bonne surprise à la fin… qui se transforme parfois en catastrophe.

Une méthodologie change radicalement la donne en apportant une transparence totale. Grâce à des points réguliers, des rapports simples et des tableaux de bord visuels, vous savez exactement où vous en êtes. Budget, délais, risques : tout est sous contrôle, en temps réel.

Cette visibilité est votre meilleur allié. Elle vous permet de passer d'un mode réactif, où vous subissez les problèmes, à un pilotage proactif, où vous les anticipez.

Un cadre de projet bien défini ne sert pas à fliquer les équipes, mais à leur donner les moyens de réussir. Il transforme les données brutes en informations utiles pour anticiper les dérapages avant qu'ils ne deviennent critiques.

Cette approche n'est plus une option. Une étude récente montre que 58 % des projets en France utilisent désormais une méthodologie spécifique. Et les résultats parlent d'eux-mêmes : 67 % des projets sont livrés à temps, 74 % respectent leur budget, et 85 % atteignent un niveau de satisfaction élevé chez les parties prenantes. La corrélation entre rigueur et succès est évidente.

Maîtriser les risques et optimiser chaque euro

Enfin, une méthodologie de projet est votre meilleure assurance contre les imprévus. Elle vous force à identifier, évaluer et préparer des réponses aux risques potentiels. Au lieu de subir une crise, vous avez déjà un plan B.

Cette approche préventive est bien plus efficace et beaucoup moins coûteuse que de gérer les urgences. Elle sécurise le projet et rassure tout le monde, de votre équipe à vos clients.

De plus, en planifiant précisément les ressources (humaines, matérielles, financières), vous mettez fin au gaspillage. Chaque euro investi est optimisé. Dans le contexte économique actuel, où chaque dépense compte, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour assurer la pérennité de votre activité, comme nous l'expliquons dans notre article sur les tendances business à suivre.

Comparer les approches : Waterfall, Agile et Hybride

Choisir sa méthodologie de gestion de projet, c'est un peu comme choisir le bon véhicule pour un voyage. On ne prendrait pas une Formule 1 pour une expédition en montagne, ni un tracteur pour un sprint sur l’autoroute. De la même manière, l’approche que vous adoptez doit coller parfaitement à la nature de votre projet, à ses contraintes et à ses objectifs.

Pour y voir plus clair, il faut comprendre les trois grandes philosophies qui dominent aujourd'hui : Waterfall (ou Cascade), Agile et Hybride. Chacune a sa propre logique, ses forces et, bien sûr, ses faiblesses.

La méthode Waterfall : l'art de la planification séquentielle

Imaginez la construction d’une maison. Vous ne commenceriez jamais par poser le toit avant d’avoir coulé les fondations et monté les murs, n'est-ce pas ? Chaque étape doit être terminée avant que la suivante ne puisse démarrer. L'ordre est logique et immuable. C'est exactement le principe de la méthode Waterfall.

Aussi appelée "en cascade", cette approche est linéaire. Le projet est découpé en phases bien distinctes qui s'enchaînent :

- Cadrage et analyse : Toutes les exigences sont définies dans les moindres détails, noir sur blanc, dès le départ.

- Conception : L'équipe imagine la solution en se basant sur ces exigences, qui sont alors gravées dans le marbre.

- Développement : La solution est construite d'un seul bloc, en suivant scrupuleusement le plan.

- Tests : Une fois le développement terminé, le produit est testé dans son intégralité.

- Déploiement : Le produit final est livré au client.

L'atout majeur de cette méthode, c'est sa prévisibilité. Tout est planifié à l'avance, ce qui donne une vision claire des délais, des coûts et du résultat final. Elle est parfaite pour les projets où les exigences sont stables et bien comprises, comme dans le BTP ou l'industrie, où un changement en cours de route coûte une fortune.

Son plus gros défaut ? Sa rigidité. Si les besoins du client changent ou si une erreur est repérée tardivement, faire machine arrière est un véritable casse-tête, à la fois complexe et onéreux.

L'approche Agile : la culture de l'adaptation permanente

À l'exact opposé, on trouve l'approche Agile. Si Waterfall est un plan d'architecte détaillé, l'Agile, c'est plutôt de la sculpture. On part d'un bloc de marbre (la vision globale) et on le façonne par petites touches, en ajustant la forme au fur et à mesure que les détails apparaissent.

La philosophie Agile mise tout sur la flexibilité, la collaboration et la livraison de valeur par petits morceaux. Au lieu de tout livrer d'un coup à la fin, on avance par cycles courts, qu'on appelle itérations ou sprints (généralement de une à quatre semaines).

L'Agile ne subit pas le changement, il l'accueille. Il n'est pas vu comme une erreur de planification, mais comme une chance d'améliorer le produit final en s'adaptant à la réalité du marché et aux retours des utilisateurs.

À la fin de chaque sprint, l'équipe livre une version améliorée et fonctionnelle du produit. Cette version est montrée aux parties prenantes, dont les commentaires vont directement orienter les priorités du sprint suivant. Cette boucle de feedback constante garantit que le produit final collera parfaitement aux attentes, même si elles ont évolué en chemin.

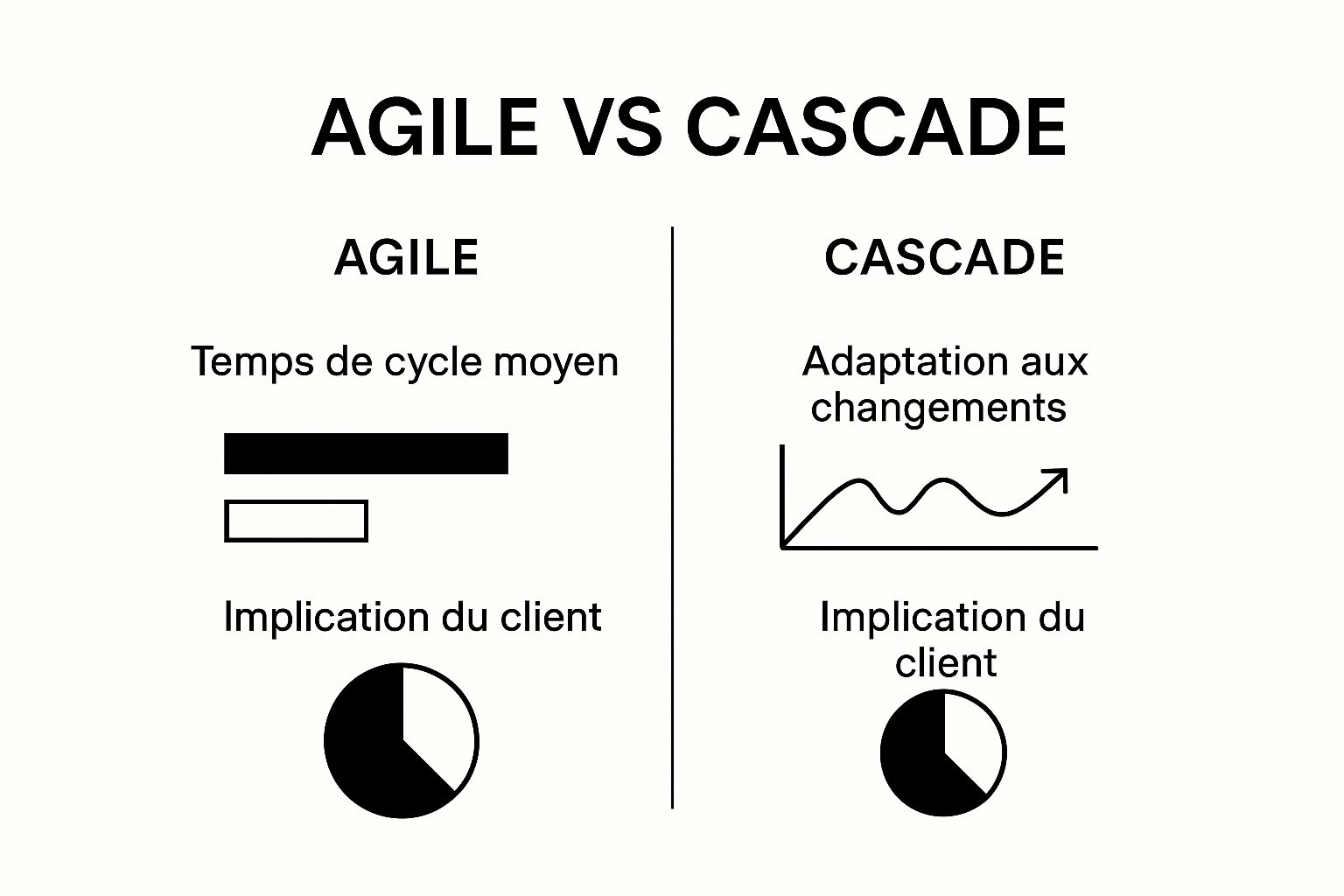

L'infographie ci-dessous met en lumière les différences clés entre l'Agile et la Cascade.

On voit bien la rapidité des cycles Agile et sa capacité d'adaptation, qui tranche avec la structure plus rigide de l'approche en cascade.

Les méthodes Agile comme Scrum ou Kanban sont idéales pour les projets innovants, le développement de logiciels, et partout où l'incertitude est forte. Dans ces contextes, la capacité à pivoter rapidement est la clé du succès.

La voie Hybride : le meilleur des deux mondes ?

Et si on pouvait combiner la structure de l'un avec la souplesse de l'autre ? C'est la promesse de la méthodologie Hybride. Elle part d'un constat simple : une approche purement Waterfall est souvent trop rigide, tandis qu'une approche 100 % Agile peut manquer de prévisibilité à long terme, surtout dans les grandes structures.

L'approche Hybride consiste donc à piocher des éléments dans les deux méthodologies pour créer un modèle sur mesure, adapté à sa réalité.

Par exemple, une équipe peut très bien utiliser une approche Waterfall pour la planification globale et la définition des grandes lignes du projet. Ça permet de fixer un cadre, un budget et des objectifs clairs, ce qui rassure la direction et les investisseurs.

Puis, pour la phase de développement, l'équipe bascule en mode Agile. Elle avance par sprints, ce qui lui donne la souplesse nécessaire pour s'adapter, innover et intégrer les retours utilisateurs au fur et à mesure.

Concrètement, ça pourrait ressembler à ça :

- Phase 1 (Waterfall) : Définition stratégique, validation du budget global et du périmètre macro.

- Phase 2 (Agile) : Développement du produit par itérations, avec des démos régulières et des ajustements basés sur les feedbacks.

- Phase 3 (Waterfall) : Déploiement final et maintenance, souvent gérés avec des processus plus structurés.

Cette méthodologie de gestion de projet mixte gagne en popularité car elle offre un équilibre pragmatique. Elle est particulièrement efficace pour les projets complexes dans les grandes entreprises, où il faut à la fois satisfaire des exigences de reporting strictes et laisser de l'autonomie aux équipes pour qu'elles soient performantes.

Pour vous aider à y voir encore plus clair, voici un résumé des forces et faiblesses de chaque approche.

Comparaison des méthodologies de gestion de projet

Ce tableau compare les caractéristiques clés des méthodologies Waterfall, Agile et Hybride pour aider à choisir l'approche la plus adaptée.

| Critère | Méthodologie Waterfall (Cascade) | Méthodologie Agile (Scrum/Kanban) | Méthodologie Hybride |

|---|---|---|---|

| Flexibilité | Très faible. Le changement est difficile et coûteux une fois le projet lancé. | Très élevée. Le changement est bienvenu et intégré à chaque itération. | Modérée. Flexible durant l'exécution mais structurée en amont et en aval. |

| Planification | Détaillée et exhaustive au début. Le plan est le guide principal. | Itérative. Planification à court terme (sprint) et vision globale adaptable. | Planification initiale (macro) suivie par une planification détaillée et flexible. |

| Implication Client | Principalement au début (exigences) et à la fin (livraison). | Continue et constante tout au long du projet. | Implication forte en début de projet, puis par itérations pendant le développement. |

| Livraison | Une seule livraison du produit final à la fin du projet. | Livraisons fréquentes de versions fonctionnelles du produit (incréments). | Combinaison des deux : livraisons incrémentales possibles dans un cadre de livraison final. |

| Idéal pour… | Projets avec des exigences stables et bien définies (BTP, industrie). | Projets complexes avec des exigences évolutives (logiciels, R&D). | Projets dans de grandes structures nécessitant à la fois prévisibilité et agilité. |

Au final, il n'y a pas de "meilleure" méthode dans l'absolu. La meilleure méthode est celle qui correspond à votre projet, votre équipe et votre culture d'entreprise.

Comment déployer votre méthodologie en 5 étapes concrètes

Adopter une nouvelle méthodologie de gestion de projet, ce n’est pas juste signer un mémo. C’est un vrai changement de culture qui, s’il est mal mené, peut braquer vos équipes et plomber le moral. Oubliez l’idée du "grand soir" où tout change d’un coup. Le succès, c’est tout le contraire : un déploiement progressif, intelligent, qui transforme la théorie en pratique sans tout casser.

Pour y arriver, on peut découper le processus en cinq grandes étapes. Pensez-y comme une feuille de route pour intégrer le changement en douceur, prouver sa valeur et faire en sorte que tout le monde joue le jeu sur le long terme.

1. Faire le point : où en êtes-vous vraiment ?

Avant de décider où aller, il faut savoir d’où l’on part. La première étape, c’est un diagnostic sans concession de vos habitudes actuelles. Qu’est-ce qui marche bien ? Et surtout, où sont les galères, les blocages et les frustrations qui reviennent sans cesse ?

Le plus important : impliquez vos équipes dans cette introspection. Organisez des ateliers, discutez avec eux, et plongez dans les données de vos anciens projets (délais explosés, budgets dépassés, clients mécontents…). Cet état des lieux vous donnera une carte précise de vos forces à préserver et des faiblesses à corriger d'urgence.

2. Choisir la bonne méthode (pas celle à la mode)

Avec votre diagnostic en main, vous pouvez enfin choisir l’approche qui vous correspond. Ne vous laissez pas séduire par le dernier buzzword. Votre décision doit reposer sur du solide, sur trois piliers :

- La nature de vos projets : Sont-ils prévisibles, avec un cahier des charges gravé dans le marbre (plutôt Waterfall) ? Ou naviguez-vous à vue sur des projets innovants et pleins d’incertitudes (plutôt Agile) ?

- La culture de votre boîte : Est-elle très hiérarchique, avec un besoin de contrôle ? Ou plutôt collaborative, où l'autonomie est valorisée ?

- La maturité de vos équipes : Ont-elles besoin d'un cadre très strict pour avancer ou sont-elles prêtes à plus de souplesse et de responsabilités ?

L'objectif n'est pas de plaquer une méthode, mais de trouver celle qui s'intègre le plus naturellement dans votre quotidien. Souvent, une approche hybride est un excellent point de départ, car elle combine structure et agilité.

3. Former les troupes et convaincre les chefs

Une méthode, aussi brillante soit-elle, ne vaut rien si personne ne la comprend ou n'y croit. L’adhésion de vos équipes et le soutien de la direction sont absolument vitaux. Prévoyez des formations différentes pour chaque public : une présentation stratégique pour le management, et des ateliers très concrets pour les équipes sur le terrain.

C'est aussi le moment de marteler les bénéfices concrets. Pas seulement pour l'entreprise (performance, rentabilité…), mais surtout pour les collaborateurs (moins de stress, des objectifs plus clairs, moins de tâches répétitives inutiles). Votre but est de créer une véritable dynamique positive.

Le déploiement d’une méthodologie est avant tout un projet de conduite du changement. Il faut expliquer le "pourquoi" avant d'imposer le "comment". Sans adhésion, même la meilleure méthode est vouée à l'échec.

En France, la tendance à formaliser les pratiques est forte : 89 % des entreprises disposent d'au moins un bureau de gestion de projet (PMO). Pourtant, les résultats ne suivent pas toujours : seuls 29 % des projets respectent les délais impartis. Cela montre bien que ce n’est pas la structure qui manque, mais une mise en œuvre réussie qui transforme l'intention en résultats.

4. Lancer un projet pilote (le crash-test)

Plutôt que de tout révolutionner d’un coup et risquer le chaos, testez votre nouvelle méthode sur un projet pilote. Choisissez un projet de taille raisonnable, ni trop simple (ça ne prouverait rien), ni trop critique (pas la peine de se mettre une pression folle). L'idée, c'est de la mettre à l'épreuve dans un environnement contrôlé.

Ce pilote sera votre laboratoire. Il vous permettra de :

- Tester les nouveaux réflexes en conditions réelles.

- Repérer ce qui fonctionne et, surtout, ce qui coince et doit être adapté.

- Récolter les premiers retours à chaud de l’équipe.

- Démontrer la valeur de l’approche avec des résultats concrets, même modestes.

Ce premier succès sera votre meilleur argument pour rallier les plus sceptiques à votre cause.

5. Déployer, mesurer et ajuster en continu

Une fois le pilote validé et les premiers ajustements faits, vous pouvez passer au déploiement à plus grande échelle. Allez-y progressivement, équipe par équipe ou département par département. L’idée est de ne pas perturber toute l’organisation d’un seul coup.

Surtout, mettez en place des indicateurs de performance (KPIs) clairs pour suivre les résultats : respect des délais, maîtrise du budget, satisfaction des clients, et même le bien-être des équipes. Ces chiffres prouveront le retour sur investissement et vous aideront à améliorer constamment vos pratiques. La digitalisation est souvent une étape clé à ce stade ; pour cela, il est crucial de savoir comment passer efficacement du document papier à l'outil de gestion.

Les outils pour donner vie à votre méthode

Choisir la meilleure méthodologie de gestion de projet sans les bons outils, c'est un peu comme avoir le plan d'un meuble design mais seulement une cuillère pour le monter. L'intention est là, mais l'exécution tourne vite au cauchemar. Soyons clairs : les outils technologiques ne sont pas un gadget, mais le moteur qui donne sa pleine puissance à votre organisation.

Pendant des années, beaucoup d'entreprises ont tenu sur un duo bien connu mais fragile : les tableurs pour le suivi et les emails pour communiquer. Si ça pouvait dépanner pour un petit projet sans surprise, cette approche montre vite ses limites. L'information s'éparpille, les versions de documents se multiplient à l'infini, et personne n'a plus une vision claire de la situation. C’est la recette parfaite pour créer des silos qui tuent la collaboration.

Heureusement, les logiciels de gestion de projet modernes sont là pour faire sauter ces verrous et donner corps à votre méthodologie.

Des plateformes qui épousent votre façon de travailler

Que vous soyez un adepte de la planification séquentielle type Waterfall ou un converti à l'Agile, il existe un outil pensé pour vous. Des plateformes comme Asana, Trello ou Jira sont bien plus que de simples listes de tâches améliorées. Elles ont été construites autour des principes mêmes des méthodes qu'elles soutiennent.

-

Pour une approche Agile : Des outils comme Jira ou Trello sont dans leur élément. Leurs tableaux Kanban très visuels, la gestion des sprints et les backlogs sont le prolongement naturel des rituels agiles. Ils rendent la collaboration quotidienne et l'adaptation permanente beaucoup plus fluides.

-

Pour une approche Waterfall : Des logiciels comme Microsoft Project, ou même les fonctions avancées d'Asana, permettent de bâtir des diagrammes de Gantt très détaillés. C'est l'idéal pour planifier les dépendances, visualiser toute la chronologie du projet et suivre un chemin critique bien défini.

Le vrai défi, c'est de choisir un outil qui s'adapte à votre manière de travailler, et non l'inverse. Pour creuser le sujet, n'hésitez pas à explorer notre catégorie dédiée aux outils de gestion.

Centraliser pour mieux piloter

Le bénéfice numéro un d'un outil dédié ? La centralisation. Toutes les conversations, tous les fichiers, tous les délais et toutes les validations se retrouvent au même endroit. Cette source unique de vérité change complètement la donne, pour le chef de projet comme pour l'équipe.

Un bon logiciel de gestion de projet transforme le reporting, cette corvée manuelle et chronophage, en un processus quasi automatique. Il libère vos équipes des tâches administratives pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : créer de la valeur.

Malgré ces avantages évidents, l'adoption de ces outils reste un combat. En France, seulement 23 % des entreprises utilisent un logiciel de gestion de projet au quotidien. Cette frilosité a un coût bien réel : on estime qu'en moyenne, 11,4 % des ressources sont gaspillées à cause de processus de gestion inefficaces. Pire, 54 % des chefs de projet n'ont pas accès en temps réel aux indicateurs de performance, les forçant à piloter à l'aveugle.

Au final, l'outil ne remplacera jamais la méthodologie, mais il en est le catalyseur indispensable. Il apporte la structure, la visibilité et l'automatisation nécessaires pour que votre cadre de travail passe de la simple théorie à une pratique efficace et mesurable.

Questions fréquentes sur les méthodologies de projet

Lancer une nouvelle méthodologie de gestion de projet soulève inévitablement des questions concrètes. Ici, on répond sans détour avec des conseils pratiques pour passer de la réflexion à l’action.

Chaque réponse vous donne des pistes claires et des arguments solides pour affronter les défis du quotidien et prendre les meilleures décisions.

Quelle est la meilleure approche pour une petite équipe

Quand votre équipe se compte sur les doigts d’une main, la simplicité prime. Trop de procédures risquent d’étouffer votre réactivité.

Pensez à Kanban : un tableau visuel qui ressemble au cadran d’une montre, toujours clair et immédiatement compréhensible. Vous repérez vite les goulets d’étranglement et réajustez le tir sans réunions interminables ni plans à rallonge.

L’idée n’est pas d’appliquer un manuel à la lettre, mais de s’inspirer du concept pour créer votre propre système. Trois colonnes — “À faire”, “En cours”, “Fait” — et vous avez déjà mis le turbo sur votre efficacité.

Peut-on changer de méthode en cours de projet

Modifier le cadre en plein projet, c’est un peu comme passer du football au rugby à la mi-temps : ça se fait, mais à condition que tout le monde soit prévenu et aligné.

Changer de méthodologie en cours de route, c’est comme changer les règles du jeu pendant la partie. Possible, mais il faut l’accord de tous et une communication sans faille.

Sur un projet Waterfall qui déraille, glisser quelques cérémonies agiles — points quotidiens, revues de sprint — peut servir de bouée de sauvetage. En revanche, une bascule totale reste risquée. Mieux vaut terminer avec la méthode de départ, l’ajuster si besoin, puis capitaliser sur ces retours pour le prochain projet.

Comment justifier cet investissement à sa direction

Pour convaincre vos décideurs, oubliez le discours technique. Parlez plutôt chiffres, performances et maîtrise des risques.

Misez votre argumentaire sur des données tangibles, même internes :

- Réduction du gaspillage : rappelez que des études montrent qu’une mauvaise gestion peut engloutir plus de 11 % des ressources.

- Meilleure prévisibilité : montrez comment la visibilité sur délais et coûts fait tomber les mauvaises surprises.

- Alignement stratégique : démontrez que la méthodologie concentre vos efforts sur les projets à plus forte valeur.

Lancer un projet pilote reste souvent le meilleur moyen de prouver la valeur ajoutée. Un investissement limité pour des résultats concrets, voilà qui rassure et facilite la décision de généraliser.

Pour transformer vos projets complexes en succès mesurables, il faut plus qu’une méthode, il faut un partenaire. Chez Webintelligence, nous concevons des solutions de gestion sur mesure et des stratégies digitales qui s’adaptent à votre réalité. Découvrez comment nous pouvons vous accompagner sur https://www.webintelligence.fr.